Primo volo autonomo in formazione per Proba-3

L’agenzia spaziale europea (ESA) ha reso noto lo scorso 27 marzo, che i due veicoli spaziali della missione Proba-3 si sono allineati autonomamente con il Sole, mantenendo la loro posizione relativa per diverse ore, senza alcun controllo da terra.

Gli ingegneri del team di controllo di Proba-3 sorvegliano con attenzione gli schermi dei computer che rivestono i lati del centro ESEC dell’ESA (European Space Security and Education Centre) di Radu, in Belgio e che mostrano lunghe liste di numeri, linee di codice e complicati grafici, che sembrano incomprensibili per un osservatore esterno.

I controllori stanno analizzando i dati che arrivano dallo spazio, pronti ad intervenire a risolvere eventuali criticità. Ad intervalli precisi, inviano comandi ai due satelliti Proba-3 secondo il piano di volo, il quale prevede una serie di operazioni programmate in punti specifici della loro orbita.

Il primato di Proba-3

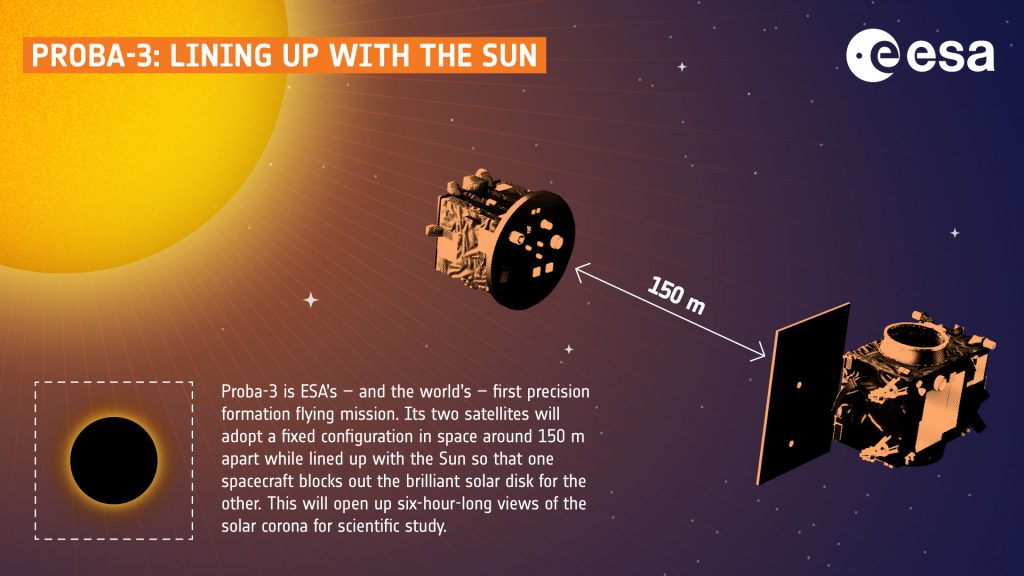

Proba-3 è la prima missione al mondo di volo in formazione di precisione; i suoi due velivoli, il Coronograph Spacecraft (CSC) del peso di 340 kg e l’Occulter Spacecraft (OSC) di 200 kg, voleranno in configurazione perfetta, a 150 metri l’uno dall’altro, simulando così un singolo veicolo spaziale gigante.

Ad ogni orbita, i due satelliti si allineeranno con il Sole in modo tale da permettere al grosso disco largo 1,4 metri dell’Occulter di proiettare un’ombra di 5 cm di diametro sullo strumento ottico del Coronograph, permettendo ad esso di studiare la debole corona solare.

Esistono diverse missioni che operano tramite voli in formazione, ma i due veicoli spaziali di Proba-3 saranno i primi a mantenere ogni volta le loro posizioni relative con una precisione millimetrica per diverse ore.

Lo scorso 25 marzo, i controllori hanno eseguito la prima delle complesse operazioni necessarie per raggiungere la formazione desiderata. Questo primo step era dedicato alle manovre comandate da terra che hanno avvicinato i due satelliti uno all’altro, partendo da una distanza di 600 metri fino a raggiungere un gap di 144 metri. Nello stesso tempo, le due unità si sono allineate in modo tale che l’ombra generata dall’Occulter entrasse nell’ottica del Coronograph. Da questo punto in poi, i due satelliti hanno mantenuto la loro reciproca posizione per diverse ore.

Nella fattispecie, all’inizio è stato usato il sistema GPS per localizzare precisamente i due satelliti nello spazio. A questo punto i controllori hanno azionato i propulsori per brevi impulsi per avvicinare il più possibile i due veicoli spaziali allo schieramento desiderato, ad una distanza reciproca di 144 metri.

Una volta attivati i sistemi per il volo autonomo, i satelliti hanno misurato e verificato il loro posizionamento relativo attraverso il Visual Based System. Esso consiste in una telecamera grandangolare situata sull’Occulter la quale è in grado di tracciare una serie di luci LED lampeggianti del Coronograph. Il sistema è completato da una telecamera ad angolo ristretto che permette un posizionamento più preciso.

Da questo punto in poi, i due satelliti hanno mantenuto la loro posizione in modo autonomo, usando un collegamento intersatellite per scambiarsi reciprocamente informazioni vitali sul posizionamento. Infatti, tramite questo collegamento, il satellite Occulter può inviare istruzioni al suo compagno di missione. Se il software di posizionamento rileva un disallineamento, il sistema di propulsione può fare piccoli aggiustamenti per ripristinare l’attitudine di volo ottimale; il tutto sotto il vigile monitoraggio dei controllori a terra. Il Coronograph è in grado di restare nell’ombra proiettata dall’Occulter grazie ad una serie di sensori in grado di rilevare l’ombra, in questo modo i due satelliti riescono a restare in linea con il Sole.

L’ingegnere dei sistemi Esther Bastida Pertegaz ha spiegato che nei due precedenti giorni erano stati raccolti una grande quantità di dati che verranno utilizzati per mettere a punto i vari sistemi. «Nelle prossime settimane faremo altri test per raggiungere la precisione desiderata, rendendo Proba-3 la prima missione di volo spaziale in formazione di precisione al mondo.»

«Le parole chiave sono “preciso” e “autonomo”», ha osservato Noelia Peinado del General Support Technology Programme (GSTP), tramite il quale tutta la tecnologia di posizionamento a bordo di Proba-3 è stata sviluppata.

«È la combinazione di tutti questi strumenti e dei software, che lavorando assieme rende Proba-3 una missione unica. Dieci anni fa, nessuna di queste tecnologie era disponibile; ora stiamo per realizzare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima, agevolando molte altre ambiziose missioni in futuro.»

Tramite gli esperimenti dimostrativi orbitali, il programma GSTP permette all’ESA di essere la precorritrice di queste nuove tecnologie. Molte di queste missioni dimostrative sono state lanciate di recente o sono in procinto di esserlo a breve, come il CubeSat autonomo per lo spazio profondo HENON, o il CubeSat LUMIO, che esplorerà gli impatti delle meteoriti sul lato nascosto della Luna.

La missione Proba-3 è stata lanciata il 5 dicembre 2024 da un vettore PSLV-XL dal Satish Dhawan Space Centre, in India. I due satelliti sono stati collocati su di un’orbita fortemente ellittica con un apogeo di 60.500 km, un perigeo di 600 km ed un’inclinazione di 59°.

L’obiettivo principale della missione è realizzare il volo autonomo fra i due satelliti, ciascuno dei quali dovrà essere capace di stabilizzarsi autonomamente sui tre assi indipendenti e di volare a 150 ± 0,001 metri l’uno dall’altro. L’obiettivo secondario è quello di realizzare, grazie all’eclissi artificiale dell’Occulter, uno studio della corona solare.

Fonte: ESA

Questo articolo è © 2006-2025 dell'Associazione ISAA, ove non diversamente indicato. Vedi le condizioni di licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.

Questo articolo è © 2006-2025 dell'Associazione ISAA, ove non diversamente indicato. Vedi le condizioni di licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.