Il Falcon Heavy porta in orbita GOES-U

Nella notte del 25 giugno 2024, alle 23:26 italiane, un Falcon Heavy di SpaceX è decollato dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, in Florida (Stati Uniti d’America) con a bordo il satellite GOES-U, frutto dello sforzo combinato della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e dell’agenzia spaziale statunitense (NASA).

Si è trattato del decimo volo complessivo di un Falcon Heavy, e il primo nell’ambito della costellazione GOES della NOAA, l’ente statunitense preposto allo studio dell’atmosfera e degli oceani della Terra. Il Falcon Heavy ha volato nella oramai consolidata configuazione ibrida ed era composto tra tre booster nuovi: il core centrale, B1087, era in modalità expendable, ovvero senza le grid fin e le landing leg indispensabili per il recupero, e dai booster laterali B1072 e B1086, che sono invece ritornati rispettivamente sulla Landing Zone 1 e 2.

Il lancio doveva avvenire originariamente ad aprile, ma a febbraio, durante i controlli di routine effettuati sui booster appena prodotti, era stata individuata una perdita di ossigeno. Conseguentemente la data di lancio era stata spostata da aprile a maggio per consentire ai tecnici di completare le riparazioni sul booster ed eseguire nuovamente i test. La data era slittata poi ulteriormente a giugno.

Il lancio si è svolto comunque senza alcun problema: come già detto, i due core laterali sono stati recuperati, così come probabilmente le ogive, e il satellite è stato rilasciato correttamente.

Lo stadio superiore del Falcon Heavy ha effettuato due accensioni del proprio motore Merlin per immettere GOES-U in un’orbita di trasferimento verso quella geostazionaria. L’arrivo a destinazione è previsto fra circa due settimane, alle quali ne seguiranno altre per la validazione e calibrazione dei dati inviati dal satellite.

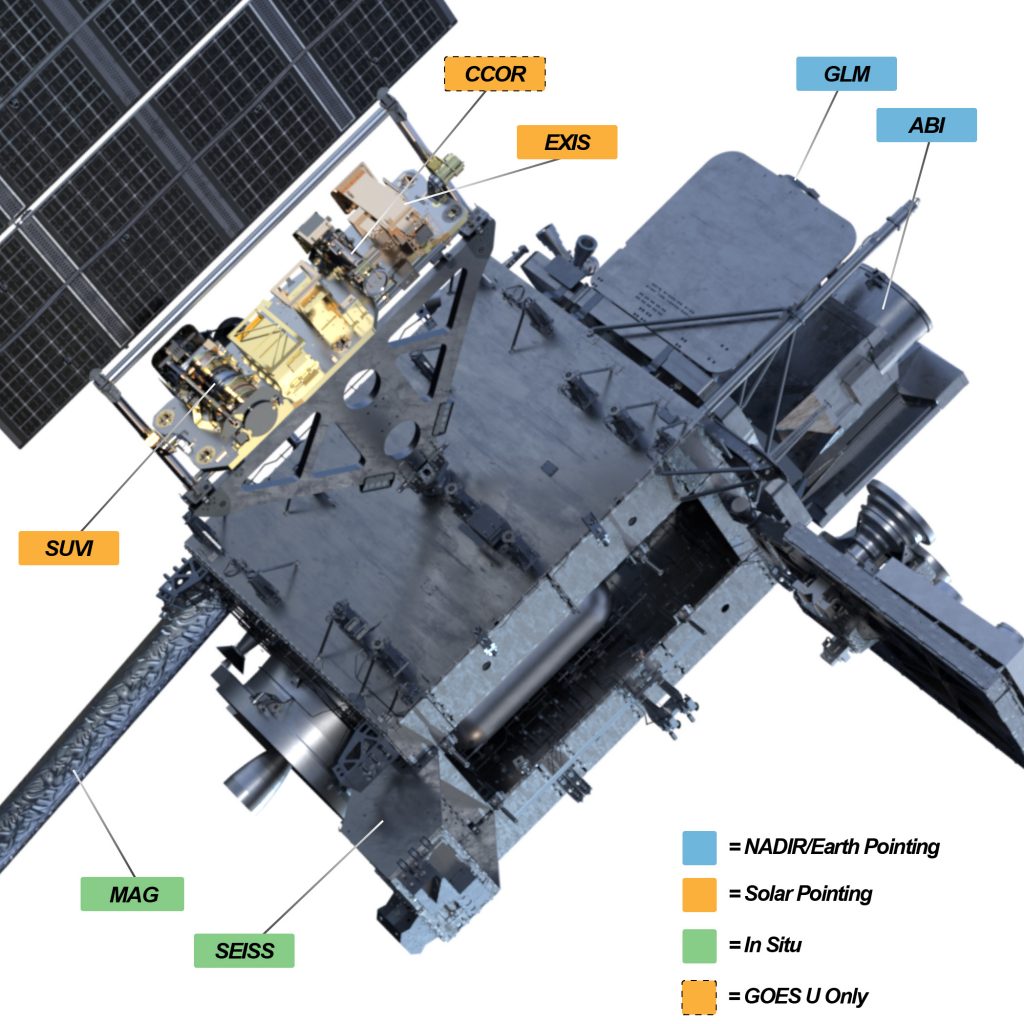

Una volta che avrà raggiunto la destinazione finale e avrà completato tutti i test necessari per essere dichiarato come operativo, GOES-U studierà contemporaneamente il meteo spaziale e osserverà gli oceani e l’atmosfera terrestre. Tra i vari materiali condivisi dal NOAA è possibile vedere che gli ambiti principali di cui GOES-U si occuperà sono l’osservazione nel visibile e nell’infrarosso, la mappatura dei fulmini e del Sole, il monitoraggio del meteo spaziale. Andando più nello specifico, gli obiettivi spaziano dall’individuazione e caratterizzazione di incendi a quella di temporali e tornado potenzialmente dannosi e dei fulmini associati e in grado di appiccare degli incendi. Ma ci sono anche il monitoraggio delle particelle di smog, fumo e aerosol, dello stato di salute della vegetazione e l’individuazione di eruzioni vulcaniche. Dal lato spaziale, invece, GOES-U potrà individuare flare solari e le regioni in cui avvengono le espulsioni di massa coronale del Sole, caratterizzandone direzione, velocità, densità e dimensione, ma anche individuare pericoli derivanti dall’arrivo di particelle energetiche cariche, in grado di causare rischi derivanti dalle radiazioni.

La costellazione è ora composta da quattro satelliti complessivamente, la cui operatività è prevista per tutto il decennio del 2030. I primi tre satelliti sono stati lanciati con un Atlas V 541 di United Launch Alliance, anche se storicamente tutta la famiglia di satelliti GOES è stata con vettori di classe Delta o Atlas.

- GOES-16 (o GOES-R), lanciato il 19 novembre 2016 e attualmente noto come GOES-East dal 18 dicembre 2017;

- GOES-17 (o GOES-S), lanciato il primo marzo 2018 da un Atlas V 541, operativo sotto il nome di GOES-West dal 12 febbraio 2019 al 3 gennaio 202, ora in standby;

- GOES-18 (o GOES-T), lanciato il primo marzo 2022, operativo come GOES-West dal 3 gennaio 2023;

- GOES-19 (o GOES-U), che sarà noto come GOES-East dopo l’entrata in servizio.

Una volta raggiunta l’orbita, GOES-East opererà in tandem con GOES-West, e coprirà gli Stati Uniti continentali, il Messico, il Centro e il Sud America, ma anche i Caraibi, l’Oceano Atlantico e la costa ovest dell’Africa.

Il satellite è frutto della collaborazione tra la NOAA e l’agenzia spaziale statunitense (NASA): la prima elargisce i fondi, gestisce il programma, manovra il satellite e distribuisce i dati nel mondo, mentre la seconda, con il supporto di aziende commerciali, sviluppa e costruisce fisicamente il satellite e gli strumenti, oltre a gestire il lancio.

Il satellite

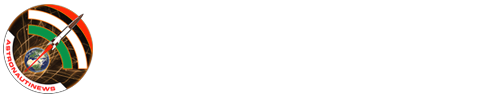

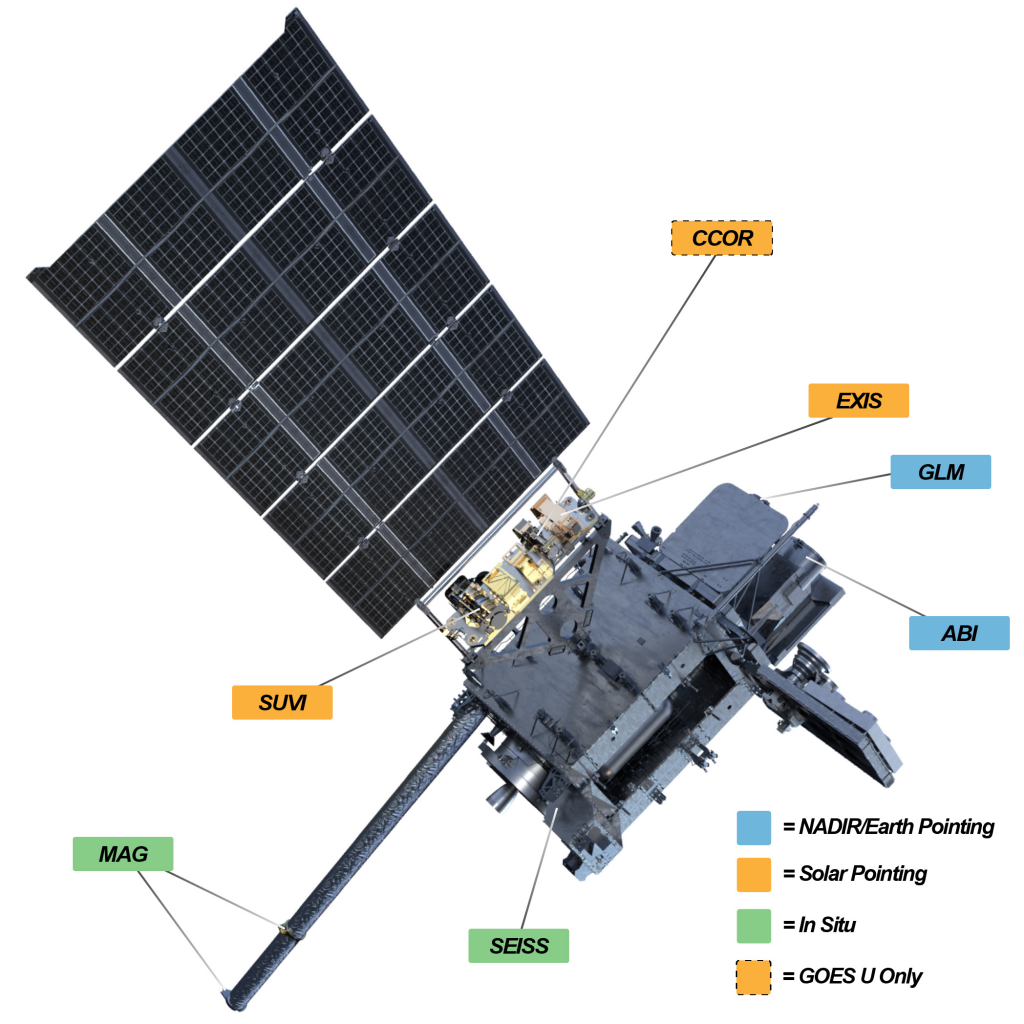

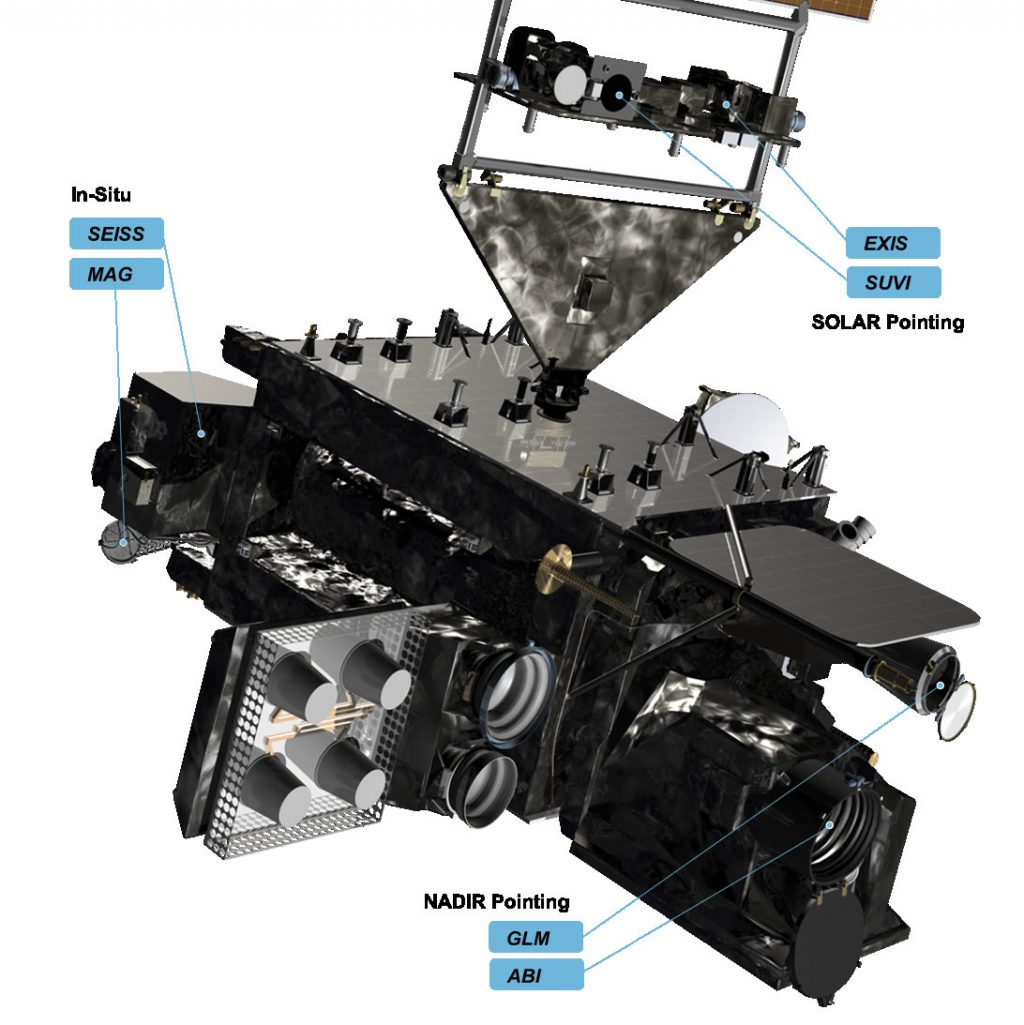

GOES-U ha un’architettura simile a quella degli altri satelliti della famiglia GOES: è stabilizzato su tre assi e ha una vita operativa prevista di 10 anni, dimensioni di 6 m × 5,6 m × 3,90 m, una massa a secco di circa 2,9 tonnellate e di 5 tonnellate pienamente rifornito. Ha a disposizione sette strumenti.

Il satellite dispone di sette strumenti: due per monitorare il meteo e i fenomeni ambientali sulla Terra, e cinque dedicati al Sole e al meteo spaziale: l’Advanced Baseline Imager (ABI) è lo strumento principale per osservare il meteo, gli oceani e l’ambiente della Terra, mentre il Geostationary Lightning Mapper (GLM) studierà i fulmini nelle formazioni temporalesche in formazione. Si tratterà del primo strumento in grado di mappare i fulmini utilizzato in orbita geostazionaria: non sarà però il primo, in quanto uno strumento simile è stato installato a bordo di Meteosat Third Generation Imager (MTG-I1), lanciato nel dicembre 2022.

Per lo studio del meteo spaziale e del sole invece GOES-U utilzzerà il Solar Ultraviolet Imager (SUVI) e l’Extreme Ultraviolet and X-ray Irradiance Sensors (EXIS), in grado di fotografare il Sole e individuare i flare prodotti. Il Compact Coronagraph-1 (CCOR-1) osserverà invece la corona solare, ovvero lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole) per individuare e caratterizzare le espulsioni di massa coronale (CME, Coronal Mass Ejection): si tratta di un nuovo strumento, non montato sopra ai precedenti tre satelliti della serie GOES. Infine, la Space Environment In-Situ Suite (SEISS) e il magnetometro monitoreranno rispeettivamente le particelle energetiche e le variazioni del campo magnetico generalmente associate al cosiddetto space weather, il meteo spaziale.

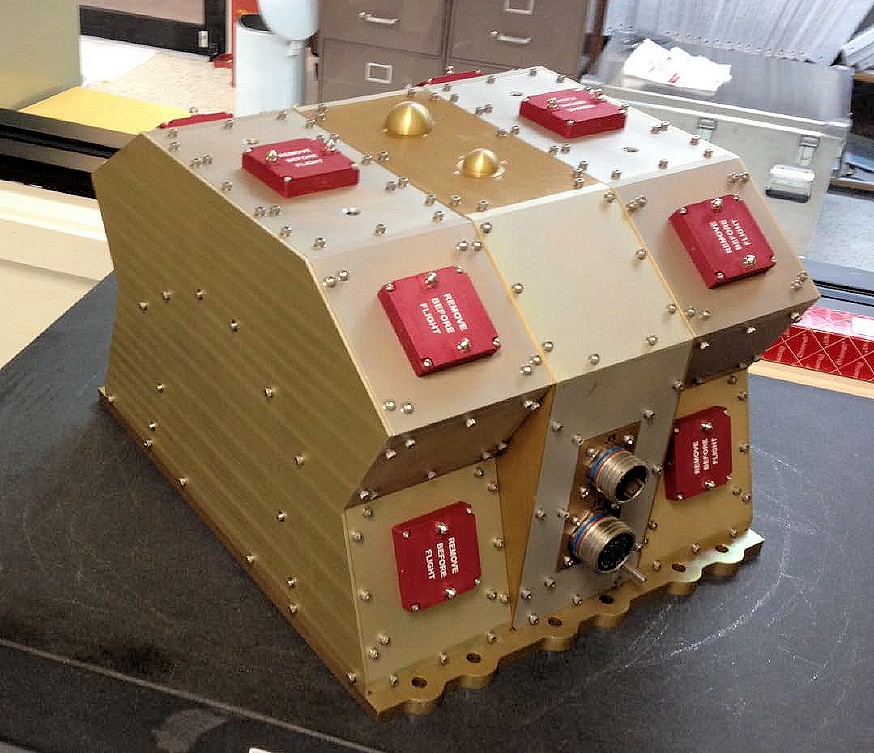

Compact Coronagraph-1 (CCOR-1)

L’unico strumento non presente sugli altri satelliti della famiglia GOES, è stato sviluppato dal Naval Research Laboratory ed è installato sulla Solar Pointing Platform (SPP), assieme al Solar Ultraviolet Imager (SUVI) e all’Extreme Ultraviolet and X-ray Irradiance Sensors (EXIS). Come tutti i coronografi, avrà lo scopo di studiare la corona solare, lo strato esterno dell’atmosfera del Sole, bloccando la luce proveniente dal Sole stesso: l’obiettivo sarà fotografare la corona, individuando e caratterizzando le espulsioni di massa coronale (CME, Coronal Mass Ejection), responsabili delle tempeste geomagnetiche che possono avere impatto sulle telecomunicazioni e gli apparati elettronici dei satelliti.

Attualmente le CME vengono osservate dallo strumento LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph) montato a bordo del satellite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), che invia immagini entro 8 ore dall’acquisizione. CCOR-1 diminuirà drasticamente questa attesa, inviandole entro 30 minuti, catturando almeno due immagini per ogni espulsione coronale.

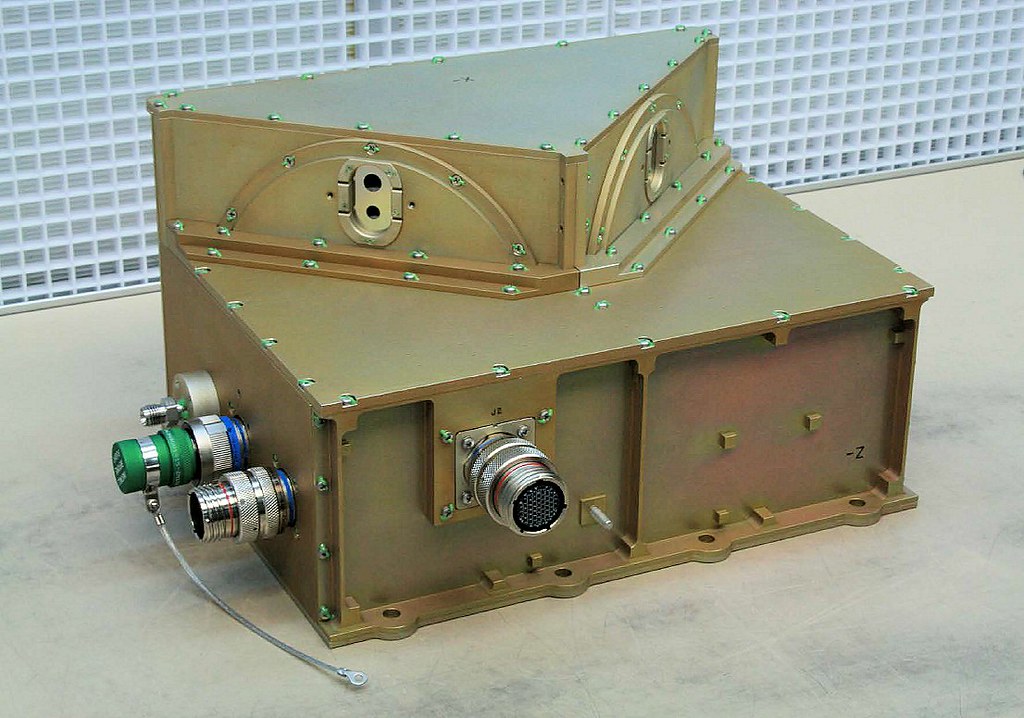

Advanced Baseline Imager (ABI)

Si tratta dello strumento principale – produrrà oltre il 65% dei dati complessivi – il cui scopo è quello di scattare fotografie agli oceani, all’ambiente e osservare il meteo in 16 diverse bande spettrali: due nel visibile, quattro nel vicino infrarosso e dieci nell’infrarosso. Rispetto alla generazione precedente questo strumento porta un deciso miglioramento: il triplo delle bande osservate, quattro volte la risoluzione spaziale e una copertura temporale cinque volte più veloce.

Si tratta, tecnicamente parlando, di un imager radiometrico passivo e multicanale, dotato di diverse modalità operative, in grado di produrre un’immagine completa dell’emisfero osservato con frequenze diverse e fornendo immagini aggiuntive. Il design di ABI per GOES-U è stato pensato anche dopo l’incidente occorso a quello montato su GOES-17, in cui un problema al sistema di raffreddamento impediva un corretto mantenimento della temperatura in determinate condizioni orbitali.

Con ABI è possibile tracciare e monitorare la formazione delle nuvole, i movimenti in atmosfera, la temperatura superficiale del terreno, le dinamiche degli oceani, oltre a tanti altri parametri come la qualità dell’aria e la presenza di ceneri vulcaniche e aerosol.

Extreme ultraviolet and X-ray Irradiance Sensors (EXIS)

Con EXIS verrà monitorata l’irradianza solare nell’alta atmosfera, ovvero la potenza della radiazione elettromagnetica del Sole per unità di area. Con EXIS sarà possibile individuare i flare solari in grado di interrompere le comunicazioni con i satelliti e ridurre la precisione nel sistema di posizionamento a Terra. EXIS è montato sulla Sun-Pointig Platform e a bordo sono installati due sensori: l’Extreme Ultraviolet Sensor (EUVS) e l’X-Ray Sensor (XRS).

Magnetometro (MAG)

Come dice il nome stesso, il magnetometro misurerà il campo magnetico nella regione superiore della magnetosfera terrestre: è la regione di spazio permeata dal campo magnetico terrestre che si estende fino a circa 60.000 km nel lato rivolto il Sole, con una coda (magnetotail) molto più estesa dal lato opposto.

Geostationary Lightning Mapper (GLM)

GLM è uno strumento in grado di misurare il numero totale di fulmini, quelli all’interno delle nuvole, quelli tra due nuvole diverse e quelli che giungono al suolo, con una risoluzione spaziale di circa 10 km. Svolgerà quindi un lavoro simile al Lightning Imager montato a bordo di MTG-I1 (e i successivi satelliti MTG), che osserva però i continenti europeo e africano; GOES-U stazionerà invece sopra l’America. Lo studio di frequenza, posizione e dimensione dei fulmini potrà fornire informazioni per identificare temporali in formazione e cicloni tropicali.

Solar Ultraviolet Imager (SUVI)

Si tratta di un telescopio che monitora il Sole nell’estremo ultravioletto, catturando immagini del disco solare completo, osservando e caratterizzando le regioni attive del Sole stesso, i flare solari e le eruzioni di dei filamenti solari, che potrebbero dare origine alle CME. I dati prodotti da SUVI permetteranno di stimare la temperatura del plasma coronale ed effettuare delle misure sulle emissioni solari.

Sarà posizionato sulla Sun-Pointing Platform (SPP) e sostituirà lo strumento Solar X-ray Imager (SXI), montato sugli altri satelliti GOES, che copriva bande spettrali diverse e aveva una risoluzione inferiore.

Space Environment In-Situ Suite (SEISS)

Come dice il nome, si tratta di una suite di quattro sensori che monitorano il flusso di protoni, elettroni e ioni pesanti nella magnetosfera. I dati forniti da SEISS saranno fondamentali per stimare il rischio di scariche elettrostatiche e la dose di radiazioni che gli astronauti sperimenterebbero. I quattro strumenti sono:

- Energetic Heavy Ion Sensor (EHIS): misurerà il flusso di ioni pesanti nella magnetosfera per fornire un quadro completo delle particelle energetiche attorno alla Terra, incluse quelle intrappolate nella magnetosfera, quelle in arrivo direttamente dal Sole e quelle dei raggi cosmici.

- Magnetospheric Particle Sensors – HIgh: come dice il nome, monitorerà elettroni e protoni a media e alta energia. Si tratta di particelle in grado di danneggiare l’elettronica dei satelliti, causando danni in grado di accorciare la vita operativa degli stessi.

- Magnetospheric Particle Sensors – LOw: misurerà il flusso di elettroni e protoni nel range da 30 eV e 30 keV, che allo stesso modo delle particelle a maggior energia possono causare problemi all’elettronica dei satelliti in orbita.

- Solar and Galactic Proton Sensor (SGPS): misurerà i protoni di origine solare e galattica che si trovano nella magnetosfera terrestre, che possono causare blackout radio nelle comunicazioni vicino ai poli terrestri e quindi ai voli commerciali che vi passano vicini.

Fonti: NASA, sito della missione, astronautiNEWS.it

Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2024 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.

Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2024 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.